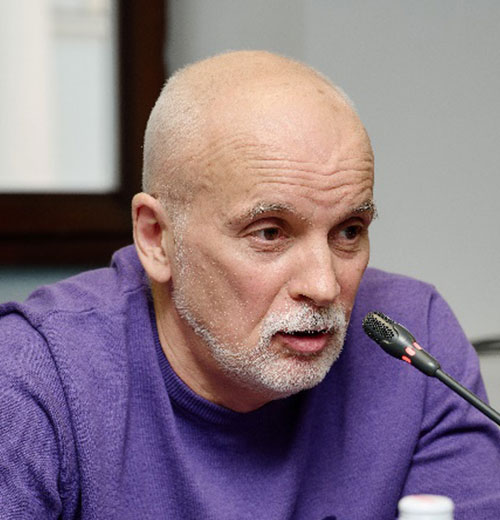

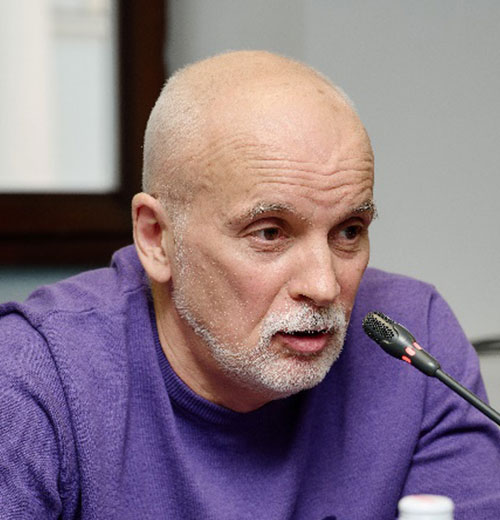

Мирзоян Арсен Вячеславович

канд. биол. наук, Заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) – директор Азово-Черноморского филиала

«Экологические изменения в Азовском море имеют во многих случаях разнонаправленный характер. Те изменения, о которых говорили, такие, как снижение стока рек, рост солёности, кроме отрицательных явлений дают и такие результаты, где воздействия факторов выражены положительно. А это, например, рост непосредственно запасов камбалы и калкана, рост промысловых беспозвоночных, рост вылова такого объекта, как пиленгас. За последние 10-15 лет мы видим, что эти выловы показали положительную динамику. Приведу буквально несколько цифр. Вылов Азовского калкана после перерыва более, чем 15 лет, в 2023 году превысил 417 тонн. Здесь активно работали наши новые субъекты из Запорожской области и Донецкой Республики, которые путем изменения правил рыболовства, которые мы оперативно внедрили, вышли на промысел и активно осваивают ресурс. Вылов креветок достиг своего исторического максимума в 404 тонны. Такого в бассейне никогда не было. То есть рост запасов этих видов позволил оперативно внести изменения в правила рыбакам по выходу в море, вылову ресурса и его эффективному использованию с переработкой на территории Российской Федерации. Но есть и негативные явления под воздействием факторов. Да, мы действительно имеем серьезную ситуацию, которая длится уже более 20 лет, с потерей запасов судака, тарани, о чем сегодня говорили, леща, чехони, бычков в Азовском море. И эта ситуация будет продолжаться еще несколько лет, поскольку та соленость, которая имеется сейчас в Азовском море, не позволяет тарани и судаку нагуливаться, как ранее, при тех 9 промилях, которые были в Азовском море.

Мы должны максимально сохранить генофонд перечисленных рыб. Эти виды размножаются сейчас только искусственно, на нерестово-выростных хозяйствах. Надо продолжать это воспроизводство. При позитивном сценарии эта рыба выйдет в море при опреснении и создаст новые запасы, которые необходимо будет дальше осваивать. Все осетровые в Азовском море - это результат искусственного воспроизводства осетровых заводов системы Росрыболовство. Осетровые практически на 100% воспроизводятся искусственно, естественного воспроизводства осетровых нет уже более 20-30 лет. Мало того, у нас есть паспорт каждой мамы, каждого папы, мы знаем каждую рыбу в Азовском море и можем говорить от какой пары производителей, в каком году она была получена. На эти виды солёность не влияет, и мы сейчас имеем рост численности запасов осетровых после 2014 года в 20 раз. Нами исследована приемная емкость Азовского моря, которая позволяет Азовскому морю прокормить более 80 миллионов молодей осетровых и ежегодно их туда выпускать. Современный выпуск конечно значительно меньше того, что может море принять. И мы сделали экономический прогноз с экономическим расчетом увеличения выпуска осетровых с дальнейшей возможностью открытия промысла даже этих видов рыб. Учитывая, что Азовское море наше внутреннее море, мы можем спокойно, в том числе в этом направлении, работать. Сейчас мы разрабатываем экономические направления по разным сценариям развития рыболовства в Азовском море. Мы даем рекомендации не только по количеству зарыбляемой молоди, но также на каждом этапе того комплекса факторов, которые могут на рыбу влиять: количество зарыбляемой рыбы, попуски, загрязнения»